誰でも自叙伝を書いていい

先日公益社団法人シャンティ国際ボランティア会さん(http://sva.or.jp)の、35周年記念イベントに参加してきました。

やっぱり手書きメッセージはうれしいな

シャンティさんと言えば、ボクのブログにはちょくちょく出て頂いていますが改めて。

そのミッションは『人間の尊厳と多様性を尊び、「共に生き、共に学ぶ」ことのできる平和(シャンティ)な社会を実現する』ということ。そして主な活動は、アジア5カ国(カンボジア、ラオス、ミャンマー(ビルマ)難民キャンプ、アフガニスタン、タイ)での図書館事業、学校建設事業、絵本を届ける運動です。

今年35年を迎え、図書館事業では約67万人(2012年時点)の人々に読書の機会提供し、学校建設はアジア3カ国で300棟以上を建設、絵本を届ける運動に至っては、これまでに60万冊以上を届けられています。どれも桁違いの数ですね。

イベントには何度か出席していますが、今回のイベントは特別で、実際にシャンティさんの図書館に通い、絵本を読んで貧困から抜け出して、今大活躍をしているお二人の女性がスピーチをされたんです。

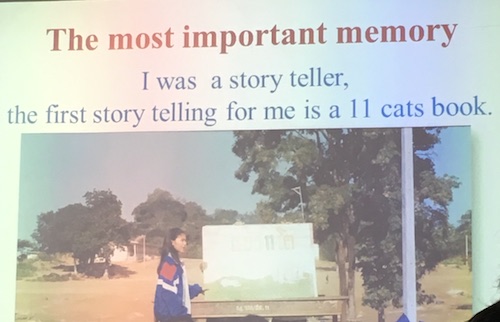

お一人は、ラオスからいらしたスニターさん。

図書館で紙芝居やおはなしの世界の喜びを学び、ご自身も読み聞かせの経験を経て、現在はラオス国営放送の朝と夕方のアナウンサーとして活躍しています。

今やスニターさんはラオスのTVの顔

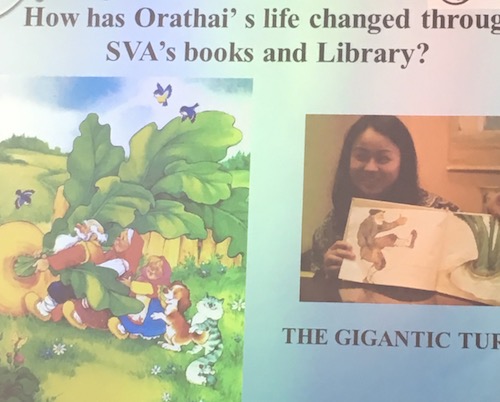

もう一人は、タイからいらしたオラタイさん。

タイのスラム出身で、シャンティさんがスラムに建設した図書館に毎日のように通い、夜遅くまで母親の屋台の手伝いをしながら、外交官試験に合格。ロシアの専門家であり、プーチン大統領の通訳もするほどの人物です。

外交官として大使も目指すオラタイさん

お二人とも涙ながらに当時を振り返り、図書館の重要性、絵本の大切さを語っていました。「図書館や絵本が自分の人生を変えてくれた」その言葉を聞いて、シャンティさんの活動の偉大さを実感するとともに、「本」ってすごいなぁと思いました。

「本の力を、生きる力に。」シャンティさんの掲げる言葉です。本はまさしく生きるための糧であり、本を開くことは未来を拓くことになる。スニターさんも、オラタイさんも、もし図書館に誘われなかったら、行ってみようと思わなかったら、絵本を開いて文字というものに出会わなかったら、現在はまったく違った人生だったかもしれない。その機会やきっかけをどれだけたくさん創れるかが大事なんですよね。

そして一冊の本をきっかけに、厳しい環境を乗り越え人生を自分の手に取り戻し、輝けている人がいる。そんな人たちの行き方を伝えていく必要があると思うんです。そうすることで、同じような環境下に置かれている子どもたちに、勇気と気づきと希望を提供出来るのではないかと思います。もちろん、周りの大人たちにも伝えなくてはいけないけど。

オラタイさんがスピーチの中でおっしゃっていました。

「私は今少しづつですが自叙伝をまとめています。自分の体験が同じ状況にある次の世代の子どもたちに、少しでも役に立つように」

自叙伝と言うと、有名人や歴史に残るような経営者の人が書くものってイメージありません?でも、ボクはオラタイさんの自叙伝が読みたいですね。スニターさんのものが出ればもちろん読みたい。人はみんな何か意味があって生きていると思うんです。それは人生の最期だけにわかることじゃない。若いうちに壮絶な経験をする人もいる。だからどんな人でも、いつでも自叙伝を書いていいんじゃないかな。高校生が高校生活をまとめたっていいと思う。それも読んでみたいね。

ベストセラーにならなくても、きっとあなたが苦しんだのと同じような環境下でもがいている人がいて、たまたま目にしたあなたの本が、その人の人生を好転させることだってあるかもしれない。その人は世界のどこかで、何年何十年か先に現れるかもしれない。

今回のお二方のお話を聴いて、ボクは自叙伝を電子書籍で書く意味が明確になった気がします。これからいろんな人に自叙伝を進めたいと思います。ボクが書くのも広めるのもお手伝いしますよ!

関連記事

-

-

変わるコンテンツの楽しみ方 コンビニの書籍販売の未来は?

2019/10/07 |

コンビニにおける書籍コーナーの役割 今年2月、セブンイレブン南上小阪店のオーナーが、営業時間を24...

-

-

著作権の相続、その時どうする?

2017/12/10 |

フランツカフカの『城』を読みました。 主人公である測量士のKが、ある村に到着するところ...

-

-

デジタルの力を「不」の解消に生かす

2018/02/22 |

先日オモイカネブックスから『障がい者アート協会の未来を探して 〜コイントスから始まった起業奮戦記〜』...

- PREV

- カタログの電子化は軽くなるだけじゃない

- NEXT

- やっぱり人は面白い