電子書籍はシェイプ化が大事

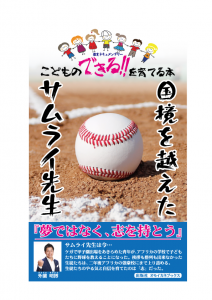

先週オモイカネブックスから発売された「国境を越えたサムライ先生」(外薗明博/著)

こどものできる!!を育てる本ということで、青年海外協力隊で赴任したアフリカの地で、著者である外薗氏が、野球を通じて子ども達に、志を持つことの大切さを教えていきます。最初は挨拶すらできなかった子ども達が、学校のリーダーになり、野球ではアフリカを代表する強豪校になっていきます。

その教育の秘訣は「日本式の躾」と「志」

昨今のニュースを見てると、「躾」という言葉にあまり良い印象を持たれないかもしれないけど、実は「身」を「美しく」するということで、子どもさんの生活習慣の改善には、とても良いものなんです。

その日本式の躾で、アフリカの子どもたちは、一体どんな風に変わっていったのか?志を持つってどういうことなのか?著者の体験を通したドキュメンタリーです。教育関係者、子育て中のお父さん、お母さんに読んでいただきたい一冊です。

ご購入はこちらから → https://omoikanebooks.wixsite.com/samurai

*iOS専用アプリとなります

さて、この本が発売に至るまでには、企画から構成、デザイン、執筆、校正などを繰り返し、約2ヵ月かかりました。といっても、きっと一般的な本を作るより、だいぶ早いですよね?

電子書籍だからということもありますが、紙と比較して時間が短縮できるのは、印刷のところくらいかと思います。企画から校了までの過程は対して変わらない。あとは執筆のところですね。スラスラ書けてしまう著者もいれば、なかなか筆が進まない人もいる。今回は著者の方が、とにかくスピーディーに仕上げて下さったので、全体に早く仕上げることができました。

今回第一弾ということで、反省すべき点がいっぱいでしたね。

どういうところかというと、やっぱり企画と構成、章立てそしてスケジュール。今回の場合、企画はまずまず出来ていて、構成も二転三転したものの、あまりブレもありませんでした。

ただ、スケジュール感が見えにくかった。

何をいつまでに誰がやるのか?

これが明確じゃなかったのです。最初にこのことをもっともっと詰めておく必要があった。

カバーデザインや、校正、電子化など、都度対応している感じになってしまった。反省です。

あとは、著者の方は強い想いを持っていて、それを本を通じて伝えようとしているわけで、どんどん情報を重ねていく。校了をどこまでにするかを明確にしないと、いつまでも原稿がまとまらないんですね。

特に電子書籍の場合は、スマホやタブレットで見るようになります。スマホで見る場合などは、あまり文章量が多いと結構疲れます。だからなるべく著者の方の想いを凝縮して、シェイプして、わかりやすくまとめなくてはいけない。ついつい、自分もストーリーに入り込んでしまって、膨大な文章量になってしまうということもあります。

電子書籍に限ったことではないですが、本を作るときの基準として、章が5つ、小見出しが3〜5つくらいだと読みやすいかと思います。そして一章はだいたい5,000文字、はじめになどを入れも全体で30,000文字程度がいいかな。紙だと50,000文字でも100,000文字でもいいかもしれないですが、電子書籍でこの文字量は読んでて結構つらいはず。

ですので、いかにまとめてわかりやすい文章にしていくか、削ぎ落としていくってことが大事になりますね。伝えたい想いを削っていくって、心もとないことかもしれませんが、読む側からすると、これでもかって情報を提供される方が苦痛だったりするんです。

これから本を出したいと思っている人がいたら、ぜひ情報のシェイプ化をおすすめします。

そして、どれだけエッセンスを凝縮して届けられるかを考えてみましょう。

関連記事

-

-

コンプライアンス問題を予防する担当者必読の一冊『製造業のコンプラ

2019/07/17 |

「粉飾決算」や「業法違反」「脱税」などのコンプライアンス違反。企業へのダメージは大きく、毎年コンプラ...

-

-

電子絵本が繋ぐ世界の笑顔

2018/06/25 |

電子書籍で世界に向けて本を出そう "きっとこの世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思う〜♪" ...

-

-

来航する数々の黒船に日本の出版界はどう挑むか

2018/05/23 |

本というコンテンツの新しい形が生まれる 2016年11月に、スウェーデン生まれの定額制音楽スト...

-

-

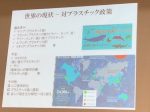

リサイクルだけで本当にいいですか?

2019/06/29 |

本当にリサイクルだけでいいのだろうか? 最近は、メディアやSNSでプラスチックの問題を見ない日はな...

- PREV

- 国境を越えたサムライ先生

- NEXT

- 島嶼見聞録(しましまけんぶんろく)