紙から電子へ デジタル化へ動き始めた日本

効率化される各種手続き

日本の行政手続きがオンラインに移行しようとしていますね。

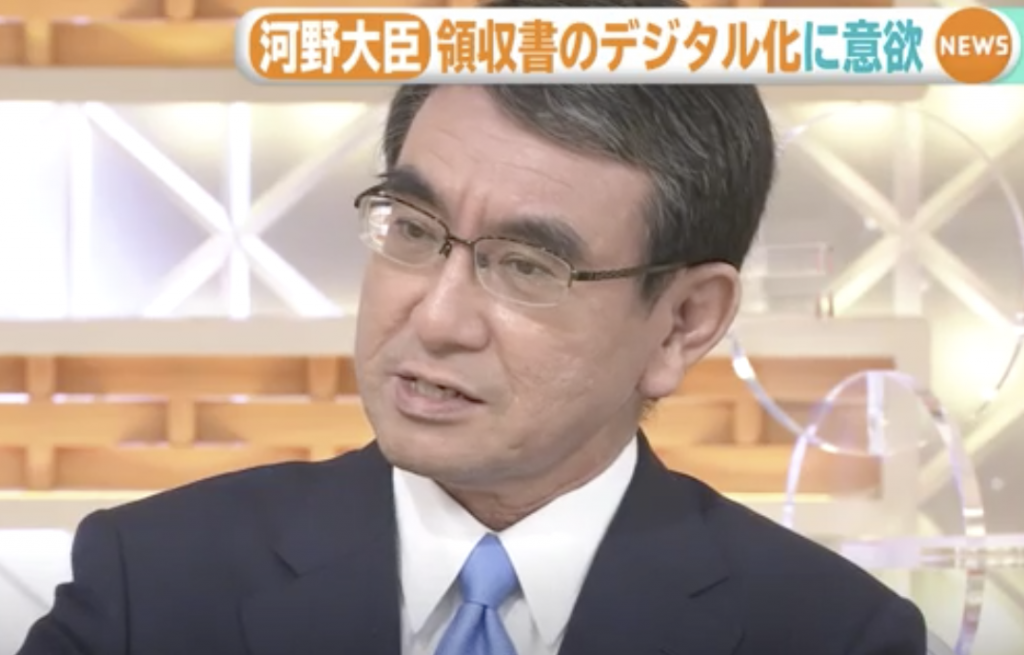

河野太郎行政改革担当相は12日、政府の規制改革推進会議の作業部会で、役所に提出する紙のレシートや領収書について、電子データ化を加速させるよう求めました。財務省は紙のレシートを保存する必要性を主張するも、河野大臣は「省庁は税務書類を作成、保存する際の手間を分かっていない可能性がある。しっかり検討してほしい」と注文をつけたとのこと。作業部会で財務省の担当者は、電子化について「紙が捨てられた場合、事後の確認が困難になる。改ざん防止の観点を踏まえて検討する」と慎重姿勢。これに対し河野大臣は「どうしたら負担軽減できるのか考えてほしい」と応戦。

レシートや領収書は、スキャナーで読み取るなどしてデータを保存する方法が認められていますが、レシート受領後およそ3営業日以内に自分の名前を記して読み取ることや、一定期間は紙のレシートの保存が義務づけられるといった民間の事務負担が大きくなります。作業部会に参加した経済団体からは簡素化を求める意見も出ていました。

同じ日の12日、NTTコミュニケーションズが、請求書などの紙書類を電子化する基本無料のクラウド型請求書電子化サービス「BConnectionデジタルトレード」の提供を開始すると発表しました。BConnectionデジタルトレードは、請求書電子化機能、ワークフロー機能、データ連携機能をなどを提供します。電子化によって社内承認が効率化され、郵送コスト・保管コスト削減が可能だとしています。たしかに僕も以前いた会社では、領収書の承認に時間がかかっていました。相手方が電子化された請求書に対応してくれれば、コストもかなり削減されますよね。

このBConnectionデジタルトレードを使って、月1000枚の請求書発行業務をすべて電子化した場合、月500時間以上を必要としていた請求書発行業務を30~40時間に削減できるとのこと。これは年間にしたらかなりの業務削減になります。請求書はPDF形式ではなく、XMLの国際仕様であるUBL(Universal Business Language)形式のデータとして電子化するそうで、社内経理システムへの自動投入など、多彩なシステム連携が可能。これぞ電子化の醍醐味。ただのPDF化ではさほどの業務効率化は図れませんからね。

また、クラウド上でデータを一括保管するため原本管理も不要。さrに取引先企業が紙書類を継続するため電子化ができないという問題を解消するため、紙書類から電子データに変換する有償サービスも提供するとのこと。

電子国家エストニアの取り組み

日本では紙の書類、紙の資料、紙の申請が当たり前でしたが、バルト三国のひとつエストニアでは、行政サービスの99%が電子化されており、様々な手続きがオンラインで完結します。オンラインでの手続きを可能にしたのは、国民が持ち歩く身分証明書である「eIDカード」と呼ばれる電子カード。国民一人ひとりに番号を割り振るID制度が導入され、15歳以上の国民にeIDカードの保持が義務付けられています。日本でいうところの「マイナンバーカード」「運転免許証」「健康保険証」「交通系ICカード」などの役割を果たしているそうで、出生届や会社の登記申請などもオンライン上できてしまうんですね。日本でマイナンバーカードを持ち歩いている人ってどのくらいいるんでしょ?

またエストニアの確定申告は、約95%の人がオンラインで行っています。日本の「e-Tax」という確定申告書作成システムは、平成28年度の個人の所得税申告・消費税申告の合計で54%の利用率。まあそれでも個人的には高めだと思いますが。さらに電子投票も導入されているんですね。他国では国家レベルで電子化が進んでいる国が数多く存在します。日本での電子化は河野大臣の旗振りでどこまで進むのか注目です。

さて、紙と言えば本。

本の電子化は日本でも徐々に増えていますね。とはいえ、アメリカや中国と比べるとまだまだな状況。アメリカでは論文もKindleブックでバンバン配信されているそうで。作品を簡単にさくっと配信し、多くの人の目に触れさせるという意味で、電子書籍はかなり使えるツールだと思います。今後作品を発表したいと思っている人には、是非電子書籍をうまく販促に使ってもらいたいですね。

関連記事

-

-

リサイクルだけで本当にいいですか?

2019/06/29 |

本当にリサイクルだけでいいのだろうか? 最近は、メディアやSNSでプラスチックの問題を見ない日はな...

-

-

日本のニュースはiPhone7一色だけど

2016/09/15 |

先日iPhone7の発売が発表されました。 日本語版iPhone7では、Feli...

-

-

デジタル化で変わり始めた学力

2018/11/08 |

増えるスマートフォン保有率 昨日は家族と食事に行き、本を読んで、自然の中を散歩し、紙のノートにアイ...