YouTubeで寄付を 〜社会貢献活動の多様化〜

昨日からニュースサイトには清原容疑者の件が溢れていますね。3つほどTVのニュースを見たのですが、案の定その話題でもちきりでした。このニュースジャック状態の時、他のニュースってどこいっちゃったんだろ?って思う。先日のスマップやベッキーニュースの際もそうでした。こういう時はウェブでニュースを見ないと、その時世の中で起こっていることを見逃しちゃいますね。昔は大ニュースの裏側で起こっている事をたくさん見逃してきたんだろうなぁ。

ときに、TVのニュースでインタビューされている街の人たちが、「ニュースサイトで見てびっくりしました」「ニュースアプリで見たんですけど…」と言っているのが気になって。やっぱり多くの人がTVよりもウェブやアプリでニュースを見るようになってきたんだなぁと。まあ、ニュースの見方は人それぞれだから、何が良い何が悪いなんてナンセンスな話はする気はないけど、僕の周りでもTVや新聞よりもウェブやアプリが断然多いです。そうなると、あとは自分がどの情報を信じてどの情報を疑うか、その力を養っておく必要があるでしょうね。

話は変わりますが、YouTubeが「支援したい非営利団体への寄付を促す『寄付カード』を米国内クリエイターに向けて導入開始」という記事が、TechCrunchに載っていました。もともと非営利団体は自らが制作したビデオで寄付カードを使うことができたんですね。知ってました?記事にもありますが、非営利団体自身が行う寄付要請よりも、第三者の行うものの方が効果的というこうとで。これは確かにそうかもしれないね。僕が話を聞いているNPO団体の皆さんも同じようなことを言っていました。

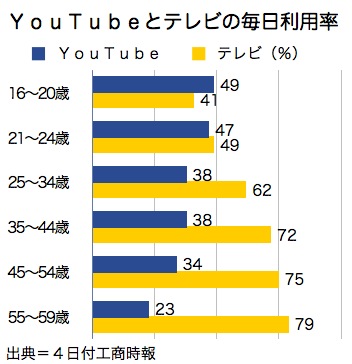

これは台湾の16~60歳のインターネットユーザー2,003人が対象にした調査だけど、若年層ほどYouTubeを見るという割合が高い。そして僕が学生だった頃よりも、昨今の大学生・高校生は非営利団体や社会貢献活動に対するリテラシーが高いように思います。

日本ファンドレイジング協会「寄付白書2013」によると、2012年の日本の寄付市場における個人寄付の総額は6,931億円。一方で、アメリカの個人寄付総額は2,289億ドル。当時の為替レートを1ドル=80円だとして約18.3兆円。日本の約26倍です。

また、2011年のイギリスの個人寄付額は93億ポンド。1ポンド=128円だとすると1.2兆円で日本の1.7倍。

個人の平均寄付支出額はというと、日本が15,457円(2012年)、アメリカは175,640円(2012年)、イギリスは41,472円(2011年)と、こちらも大きな差があります。

この数字を見る限り、日本は世界と比較するとまだまだ寄付活動が活発とは言えないでしょうねなぜか?そもそもは寄付に関する教育もされていないし、日常生活に根付いていないというのが一番かと思います。「情報不足」も大きな要因の1つでしょう。この「情報」に関しては不足しているのも問題ですが、情報過多も大問題。情報の出し方次第ではどんどん埋もれてしまう。

今回のYouTubeの取り組みは、能動的に好ましい情報を得る手段が充実し、TVよりもYouTubeなどの動作サイトを見る若年世代が多くなっており、若年世代がより社会貢献活動へのリテラシーが高くなっているという現状を見れば、寄付活動への関心を向上させたり、寄付文化を定着させる大きな動きになりそうな気がします。そして、動画を見ていて「いい」と思ったらウェブ上で寄付が出来る。「身近」な感覚を持ってもらうことがポイントになるかと。

TVからニュースサイト・YouTube・ニュースアプリへと閲覧媒体が移行している中で、自分たちが発信したいことをどう伝えていくかをよく考えることが大事ですね。

Twitterもチェック