松下幸之助が大切にした神様とは

公開日:

:

最終更新日:2023/02/18

未分類

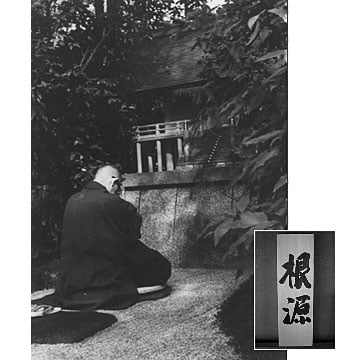

松下幸之助の大切にした神様は根源様

根源の社で祈りを捧げる 松下幸之助

事業の際には宇宙の根源から見て

社会に役立つ内容になっているかということを

自問自答し続けたそうです。

常に宇宙の根源から判断するというのは凄いことだ。

根源様というのは松下幸之助がつけた

神様の名前だそうだ。

万物を生成発展させている、宇宙の根源的な力

それを、根源様と名づけた。

松下幸之助の話で

どうしてここまで成功できたのか?

という質問がありそれについての回答。

「一つは、学校へ行けなかったこと。

二つ目は、貧しかったこと。

三つ目は、体が弱かったこと」

を挙げている。

そして

「しかし、それらを悲観的に捉えるのでは

なくむしろ、バネにして成長させたと言える。

学校へ行けなかったから、

自分で社会必要なことを本を読んだり

人に会って学ぶことができた。

貧しかったから

お金を大事に仕事をしようとした。

体が弱かったから

人を育てていこうと思った。

それ位しか成功した原因は思いつかない。

人からはどう見えるか分からないが

自分では

まあ、八勝七敗と言うところだ。

随分と失敗もしたと思っている。

この中で特に難しかったと

思うのはやはり

人を育てるということだ。

一番時間もかかるし

労力も手間もかかる。

例えば、一つのことをやろうと

しても人それぞれ考えもやり方も違う。

受け取り方も違う。

もちろん経営者と同じように考えられて

実行できることもない。

随分ここは悩み、考えた。

そして

一番大事なことはやはり

何故、この仕事をしているのか

この仕事はどのように社会に役立っているのか

そして何処へ向かっていこうとしているのか

という

会社の理念であるということだ。

これを自分はもちろん周知徹底するには

時間も労力もかかった。

しかし、やっただけのことはあった。

何故なら

この理念に沿っていっていれば

大きな価値観の共有もでき

当然そこからの行動方針というものも

おのずと導かれるから」

松下幸之助が宇宙とは人間とは事業とは

そう考え学んだことは

書物もあるが

大きいのは中村天風に学んだことでしょう。

「宇宙の生成発展に沿えば、事業は発展する。

それが宇宙の真理だからだ。

カンタンに言えば、宇宙の生成発展に沿うとは

社会の為になる、ということだ。

自分ではなく、社会の為となっていれば

間違いはない。

そして、どんな仕事でも理念がある。

理念以上の発展はない。

噴水のように、水元以上には

噴水の水がいかないように

事業もまたしかりなのである。

つまり

万物の霊長たる人類には

壮大な力が与えられてて

それを自分というものから離れて

社会の為、世の為という事業すべきで

そういう理念なくても一時期が儲かるかもしれないが

長続きはしない。

それは、宇宙生成発展に即していないがためである」。

としている。

松下幸之助の理念経営、そして著書を拝読すると

天風哲学が多くちりばめられています。

松下幸之助を知るために

また、中村天風を知ると一層理解が深まるでしょう。

日本を代表する実業家でもあり教育者、思想家でもあったのでは

ないかと私は思いますが、皆さんいかがですか。

石川博信

最新記事 by 石川博信 (全て見る)

- 人生のステージを劇的に変える魔法 - 2026年2月15日

- 稲盛和夫が即答した「人生で一番大事なもの」 - 2026年2月8日

- スマホと学力低下の恐ろしい関係 - 2026年2月1日

セミナー・研修情報

*コロナ化の為一部個別相談としているセミナーも御座います。

●石川博信への執筆・講演・セミナーのご依頼はこちらから

●まだSNSで繋がっていない方はこちらから繋がれます

友達申請の際は一言「ブログを見ました」など頂けると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

関連記事

-

-

伊達政宗の言葉 仕事はスピードが大事

2016/12/07 |

伊達政宗 戦国時代から江戸初期まで活躍した武将 伊達政宗は戦国武将でも人気のある武将ではないで...

-

-

意識の力 相手を想う

2015/12/22 |

この絵をみて何が見えますか? 少女の後姿に見える人もいれば首飾りがおばあさんの口であご...

-

-

センターピンを狙おう

2023/06/08 |

小さな会社は一点集中してセンターピンを狙う。 センターピン理論としても 有名ですね。 ...

-

-

神仏習合 大きな和の精神

2023/07/22 |

【日本の認め合う文化】 神社の神主とお寺の僧侶が共に国や国民の安寧を祈る。 不思議な光景と思...

- PREV

- 中村天風 あり方が大切な時代

- NEXT

- 頭角はなぜ頭に角なのか。