本の由来や意味

公開日:

:

最終更新日:2017/02/07

未分類

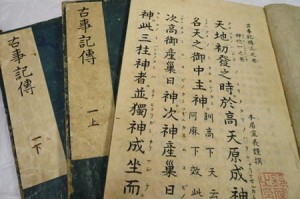

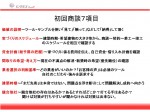

日本最古の書物とされる古事記 写真は本居宣長が編纂したもの

元々「本」という漢字自体が「木」という文字のやや下に横線をつけることによって出来た文字であり

樹木の根本を示している

そして今、本の定義は49ページ以上で印刷された非定期刊行物で本で5ページ~49ページ以下は小冊子という定義になっている。

またほぼ同様の内容ではあるが、電磁的にまた再生や記録されるものは電子書籍と呼ぶようになっている。

面白いのは英語やドイツ語でも木を指す言葉から本という言葉が出来ていることは興味深い。

本自体は太古の時代からあるが、石や木の皮にかかれたりしていることで文字ができてから活用されるようになっている。

日本や中国では竹を使った竹簡も盛んであった。

ちなみに冊子型が出てきたのはキリスト教普及のために6世紀頃登場してくるが、これも「伝えたい」という気持ちが

工夫を生んで現在の原型とも言われる本(冊子型)のものができた。

古代ではインクもペンも貴重で紙になるものも貴重ですから限られたことしかかけなかったわけですね。日本もそうだが、

世界各国に伝わる神話、王家の話など限られたものが多い。特に神話は各国共通のようですね。

神話をきちんと伝えて生きたいということがきっと合ったのでしょう。

その後印刷技術が向上するそして紙が普及してきたことで飛躍的に出版が進むようになった。

本の意味自体は、辞典で調べると

「物事の根源、もと」という意味で本源、本質、根本、本能、大本、

資本、抜本

「中心となる部分、主となる」という意味で、本業、本社、本宅、本部、

「当の、この、わが」とう意味で、本件、本案、本日、本人

「正式の、本当の」という意味で、本意、本件、本妻、本式、本物

「書物、文書」という意味で、標本、手本など

「もと」という意味で「大本、根本」

オモイカネブックスのロゴ 大と十が組み合って出来ている

さすがに凄く深い意味がありますね。

特に根本、大本、そして中心、正式で本件など通常つかっているわけですがあまり意識しないと気付きませんね。

本という意味、そして書籍としての本の位置は、大変奥深いものだと改めて感じました。

石川博信

最新記事 by 石川博信 (全て見る)

- 一億円の盆栽を生む「無作為の作為」 - 2026年2月28日

- 金なし、水なし、電話なし。すべては「からっぽの金庫」から始まった - 2026年2月25日

- 人生のステージを劇的に変える魔法 - 2026年2月15日

セミナー・研修情報

*コロナ化の為一部個別相談としているセミナーも御座います。

●石川博信への執筆・講演・セミナーのご依頼はこちらから

●まだSNSで繋がっていない方はこちらから繋がれます

友達申請の際は一言「ブログを見ました」など頂けると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

関連記事

-

-

住宅営業の基本 初回面談

2018/10/09 |

住宅営業の基本 初回面談について 幾つか質問を頂くこともあったので、少しまとめてみました...

-

-

松下幸之助と出光佐三

2021/06/10 |

不況またよし、と語った松下幸之助 変革期に先人の名経営者はどう向かったのか? 松下幸之助...